Troyes 5 mars 2025

Par une journée ensoleillée, nous eûmes droit à une double visite enchanteresse sous la conduite de deux guides, Laurence et Marcel, fins connaisseurs de la capitale des Tricasses et singulièrement pédagogues pour nous faire découvrir les dessous des restaurations des demeures urbaines et de la découverte des vitraux.

Le parcours en centre-ville, le matin, fut centré sur une date repère pour la cité : 1524, cette année-là, Troyes brûla et perdit dans les flammes, du moins dans le quartier des commerçants et artisans, des pans entiers d’une cité médiévale jusque-là très prospère.

Nos guides nous rappelèrent quelques particularités du passé de la cité : une colonie romaine (Augustobono), fondée sous le principat d’Auguste sur les bords (marécageux) de la Seine. Mais aussi et peut être surtout, la capitale des comtes de Champagne au Moyen Âge, qui surent l’enrichir grâce aux foires d’hiver et d’été dites de Champagne. La renaissance industrielle de la ville au XIXe siècle avec la bonneterie. Et bien évidemment, le plan particulier du vieux Troyes en forme de bouchon de Champagne : la tête du bouchon, délimitée par les nombreux petits cours d’eau et la Seine était le centre spirituel et politique de la ville, le corps du bouchon, le quartier des commerçants et des artisans.

Des maisons à pans de bois ressurgirent rapidement après le grand incendie. Au fil des siècles, elles se dégradèrent au point qu’à partir des années 1960, les municipalités successives engagèrent une politique urbaine de restauration à grande échelle, à la fois pour des raisons patrimoniales que pour le besoin de maintenir sur place une population qui avait tendance à quitter des quartiers insalubres. Nous vîmes un quartier « remis à neuf », ou presque, restaurant une ambiance d’un autre temps, avec ses ruelles étroites, mais aussi ses innombrables petits restaurants.

Nous fûmes souvent interrogés pour deviner les raisons des profils des maisons penchées, tantôt en avant sur la rue, tantôt en arrière, ou encore inclinées sur un côté. Mais aussi sur les tourelles d’angle commençant à l’étage (escalier). Sur les techniques de construction d’une maison avec un mélange de terre et de paille que l’on insérait entre deux poutres verticales, l’une munie d’une rainure et l’autre de petits trous. La clé du mystère ? Il faut aller sur place !

Les demeures que nous vîmes remontent au XVIe siècle, le « beau XVIe siècle » avec parfois des innovations architecturales, comme ces maisons à « damier champenois ». Pour se prémunir d’éventuels incendies ; certains maîtres de corporation se faisaient construire à grand frais des maisons où les façades faisaient alterner des blocs de pierre avec de la brique.

De nos jours, on ne reconstruit plus tout-à-fait de la même façon qu’au Moyen Âge. Des compromis doivent être trouvés entre la mairie, les monuments historiques (le quartier est classé) et les propriétaires. Dans certains cas, par exemple, les parpaings remplacent le bois et, en façade, un placage de bois et un crépi rappellent ce que furent les devantures il y a des siècles en arrière.

Nous n’échappâmes pas à la visite de la plus ancienne église de la ville, l’église de la Madeleine, bâtie en style gothique, au XIIe siècle, et remaniée à plusieurs époques ultérieures. Notre attention fut d’abord attirée par le jubé, une œuvre anthologique du début du XVIe siècle, tant par son exubérance décorative que par la hardiesse de sa conception, aussi bien sur la face tournée vers la nef (fidèles) que celle oreintée vers le choeur (chanoines). Seul une prouesse stéréotomique et une armature intérieure expliquent l'arc suspendu au-dessus du choeur, découpé en une seule volée, de trois arcades séparées par des clefs pendantes, celles des extrémités bloquées par de grosses masses sculptées. Au-dessus de la corniche de feuillages flamboyants se développe la balustrade à mouchettes et fleurs de lys couronnées, terminée par une main courante qu'agrémentent encore des tiges à feuilles épineuses.

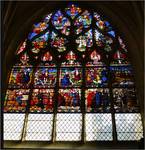

Question vitraux, l’église en est bien pourvue. Impossible de porter notre regard sur la totalité. Nos guides nous ont conduits directement au chevet où nous eûmes droit à une description fournie sur l’Ancien Testament et l’arbre de Jessé.

Le repas fut pris dans un restaurant du centre et il fut très apprécié des nombreux convives (nous étions 47). Un moment de convivialité, agrémenté de plats « champenois » (ah la quiche champenoise et la cuisse de canette !).

L’après-midi fut consacré à la Cité du Vitrail où nous eûmes droit à de très nombreuses et nécessaires explications sur les techniques du vitrail à travers les époques. Fondé par le comte Henri Ier Le Libéral au XIIe siècle, l’Hôtel particulier, profondément remanié au XVIIIe siècle, fut racheté par le Conseil départemental de l’Aube en 2022 qui le transforma en Cité du Vitrail. Celle-ci invite à une découverte du vitrail dans toutes ses dimensions : historiques, techniques, esthétiques, etc.. Un véritable parcours initiatique est proposé sur les cinq niveaux. Il eût fallu consacrer une journée entière pour affiner nos connaissances en matière de conception d’un vitrail, de compréhension du vitrail à travers les siècles, d’appréciation des types de verre depuis la dalle de verre en passant par le verre thermoformé ou gravé. Il nous aurait fallu aussi, pour être complet visiter l’apothicairerie, l’une des plus remarquables de France ainsi que le laboratoire consacré au travail de l’apothicaire et à l’histoire de l’Hôtel-Dieu-le-Comte. Bref, des choix ont été faits par nos guides pour nous livrer la quintessence du travail du vitrail et leur symbolique à travers les siècles. La découverte des vitraux en exposition était facilitée par leur positionnement à hauteur de regard.

Cerise sur le gâteau, nous bénéficiâmes des derniers jours de l’exposition temporaire relatant la querelle des vitraux de Notre-Dame de Paris ; celle-ci agita le monde de l’art sacré entre 1935 et 1963. La question centrale : peut-on oui ou non insérer de l’art moderne dans les monuments historiques ? A l’origine de l’affaire, douze artistes verriers parisiens, parmi les plus réputés de leur génération, proposèrent de remplacer les verrières en grisaille de Viollet-le-Duc (milieu du XIXe siècle) installées dans les baies hautes de la nef de Notre-Dame de Paris par leurs propres créations. Le projet se heurta à de nombreuses réticences au nom de la préservation de la cathédrale. Ce qui fut mis en cause n’était pas tant la technique utilisée pour les vitraux que leur insertion dans le programme iconographique déjà en place. Si cette proposition artistique ne vit jamais le jour, plusieurs vitraux ainsi que de nombreux documents d'archives témoignent encore de cette affaire qui enflamma pendant près de trente ans le monde du patrimoine et l'opinion publique. La virulence de ce débat autour de l’insertion de l’art contemporain dans un édifice ancien et hautement symbolique, trouve une résonnance toute contemporaine dans les discussions qui animent l’actuelle restauration de Notre-Dame, suite à l’incendie de 2019.

Le temps passa vite, trop rapidement. Mais la journée touchait à sa fin, d’autant qu’un long trajet, propice à une mise au repos des esprits (et des dos), nous attendait.

Merci à Jacques Denger et Dominique Mayer pour les photographies.

Gérard Colotte